앗 실수, 어린 왕자를 몰라봤어

이 수 연(김천시 율곡동)

2024년 3월 4일, 우리 집 막내가 드디어 초등학교에 입학했다.

학부모가 되는 기쁨도 잠시, 나는 매일 아이의 등하교 시간에 맞춰 종종거리며 학교를 오고 가느라 진이 다 빠질 지경이었다.

하루에도 몇 번씩 ‘E 알리미’ 앱으로 체크를 해야 하는 안내문과 조사서, 가정통신문이 쏟아져나왔고 ‘학급클래스’ 앱에 선생님이 올려주시는 알림장을 확인하고 과제나 준비물을 챙기는 일도 오롯이 엄마의 몫이었다. 어른들이 준비할 서류들과 씨름하는 사이 아이들은 즐거운 학교생활을 시작하고 있었다.

입학식 날, 1학년 6반 새 교실에서 한 시간 남짓 머물렀던 아이는 함께 집으로 돌아오는 길에 수줍게 말을 꺼냈다.

“엄마 나 벌써 친구 생겼어요.”

“정말? 옆자리 앉은 여자친구?”

“아니요. 뒤에 앉은 친구예요.”

“그래? 여자친구야? 남자친구야? 그 친구 이름은 뭐야?”

“아직 이름은 몰라요. 그래도 이야기 많이 했어요. 그러니까 친구예요.”

언제나 아이와 대화를 나누다 보면 나의 부족함을 알게 된다. 오늘도 그랬다. 아이에게 새 친구가 생겼다고 하니 어른인 나는 그 친구가 여자인지, 남자인지, 옆에 앉았는지 뒤에 앉았는지, 그 친구 이름은 무엇인지가 가장 궁금하고 먼저 떠오르는 질문이었다.

하지만 아이는 어른과 다르다. 그 친구는 어떤 색을 좋아하는지, 그림을 그릴 때는 무엇을 그리는지, 어젯밤에는 꾼 꿈은 어땠는지, 이런 이야기를 나눌 수 있는 친구가 아이들의 진짜 친구이다.

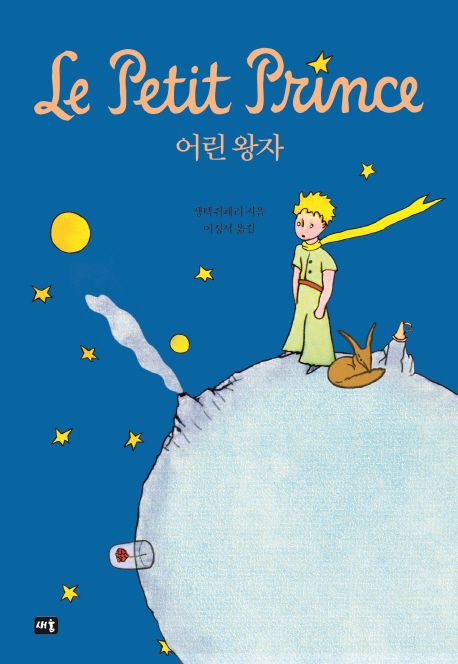

<어린왕자>에도 이런 내용이 나온다.

"어른들은 숫자를 좋아한다. 그들 앞에서 새로 사귄 친구 이야기를 꺼내도 그들은 중요한 본질에 대해서는 결코 질문할 줄 모른다.

‘그 아이 목소리는 어떠니? 그 애가 가장 좋아하는 놀이는 뭐지? 그 애는 나비를 수집하니?’ 이런 질문을 하는 어른은 없다.

어른들은 이렇게 묻는다.

‘그 애는 몇 살이니? 형제는 몇 명이고? 몸무게는 몇 킬로그램이지? 아버지 수입은 얼마나 되니?’

그런 사실들을 알아야 제대로 그 아이를 안다고 생각한다."

그렇다. 어른들은 숫자로 분류하는 것을 참 좋아하는 것 같다. 숫자에 많은 정보가 담겨있다고 생각한다. 아이들이 학교에서 무엇을 배우는지 친구들과 어떤 이야기를 나누는지 묻는 대신 수학은 몇 점인지, 이번 시험에서 몇 등을 했는지를 궁금해할 뿐이다.

오늘 아이와 손잡고 집에 오는 길에는 꼭 묻고 싶다.

“학교에서 친구랑 뭐하며 놀았어?

친구도 지안이처럼 자동차 좋아한대?”

나는 아이를 돌보고 아이는 나를 성장시킨다.